«Die meisten Studentinnen wollen lieber einen erfolgreichen Mann als selber Karriere machen». Diesen Titel setzt die SonntagsZeitung über ein Interview mit den Soziologinnen Margit Osterloh und Katja Rost von der Universität Zürich. «Das Resultat verblüfft – und könnte die Debatte um die Gleichstellung verändern», frohlockt die Zeitung. Und die Kommentarspalten pulsieren. Der Tenor: Wir haben’s doch schon immer gewusst – Frauen ist Familie eben wichtiger als Karriere.

Nun gibt es ein Problem: Die Interpretation der Daten ist höchst fragwürdig. Und das hat höchstens im Ansatz mit der Studie selbst zu tun. Denn die Studienautorinnen liefern eine sorgfältige Analyse mit fundierter wissenschaftlicher Auseinandersetzung. Klar, manche Äusserungen der Autorinnen wirken irritierend. Beispielsweise ihre Aussage, eine Diskriminierung von Frauen an Hochschulen sei nicht feststellbar.

Diese Aussage ist aber vor dem theoretischen Unterbau ihrer Forschung zu verstehen: Sie haben die sogenannte Statusgruppen-Hypothese untersucht, wonach Statushöhere (in patriarchalen Gesellschaften: die Männer) davon profitieren, wenn sie in der Minderheit sind. Sie werden zum «Hahn im Korb». Statusniedere hingegen (in patriarchalen Gesellschaften: die Frauen) laufen Gefahr, zu Exotinnen zu werden, die durch ihren Minderheitenstatus eher behindert als befördert werden.

Diese These hat sich in der Untersuchung nicht bestätigt. Deshalb die Aussage von Osterloh und Rost: Eine Diskriminierung von Frauen aufgrund ihrer zahlenmässigen Unterrepräsentation lasse sich keine belegen.

Natürlich ist der Begriff der «Diskriminierung» viel breiter. Während den Studienautorinnen ein politisch unsensibler Umgang mit dem Diskriminierungsbegriff vorzuhalten ist, nutzt Tamedia-Journalist Rico Bandle – zuvor langjähriger Leiter des Kulturressorts bei der Weltwoche – die begriffliche Unschärfe, um die Diskriminierung von Frauen rundweg abzustreiten.

Anhand dreier Kernaussagen des Artikels in der SonntagsZeitung lässt sich zeigen, wie mit den Forschungsergebnissen die öffentliche Meinung manipuliert wird. Die Absicht des Artikels ist durchschaubar: Traditionell-konservative Vorstellungen von Geschlecht und Familie sollen normalisiert und modernisiert werden.

Denn wenn traditionelle Bilder von Hausfrau und Ernährer sogar in einem laut Bandle «progressiven Umfeld wie der Universität» als Ideal und Norm dargestellt werden, bestärkt das all jene, die an einer hierarchischen Geschlechterordnung und altbackenen Geschlechterstereotypen festhalten wollen.

1. Nicht Frauen sind karrierefaul, sondern Karriere ist unattraktiv

Was die Studie sagt: 23 Prozent aller weiblichen Befragten in «Frauenfächern» und 28 Prozent in «Männerfächern» streben eine «Führungsposition mit Personalverantwortung» an.

Was Tamedia daraus macht: «Der wichtigste Grund für die tröpfelnde Leitung (die empirisch feststellbare Tatsache, dass Frauen in höheren Positionen untervertreten sind, Anm. d. Verf.) sind nicht etwa Diskriminierung oder erschwerte Bedingungen für Mütter, wie oft gesagt wird, sondern dass viele Studentinnen keine oder nur geringe Karriereambitionen haben.»

Was weder Tamedia noch Studie sagen: Männer haben (fast) genauso wenig Lust auf «Führungsposition mit Personalverantwortung»: 25 Prozent in «Frauenfächern» (also nur 2 Prozent mehr), 35 Prozent in «Männerfächern» (7 Prozent mehr). Es gibt hier also nur einen geringen Geschlechterunterschied, aber einen äusserst bemerkenswerten Umstand: Weniger als ein Drittel der heutigen Studierenden wollen überhaupt noch eine Führungsposition. Naheliegend und aufschlussreich wäre die Frage, woran das liegt.

Ich vermute: Weil immer mehr Männer und Frauen den Begriff «Führungsposition» mit «Verschleissjob» übersetzen. Und sich genau überlegen, welchen Preis sie für Karriere bezahlen wollen. Dieses Ergebnis stünde im Einklang mit anderen Forschungsergebnissen, die zeigen, dass für viele junge Menschen heute – egal, ob Mann, Frau oder Divers – Lebensqualität, Familienorientierung und Eigenzeit eine höhere Attraktivität haben als Geld, Stress und Status.

2. Erfolg macht Männer attraktiv – aber nur für eine Minderheit der Frauen.

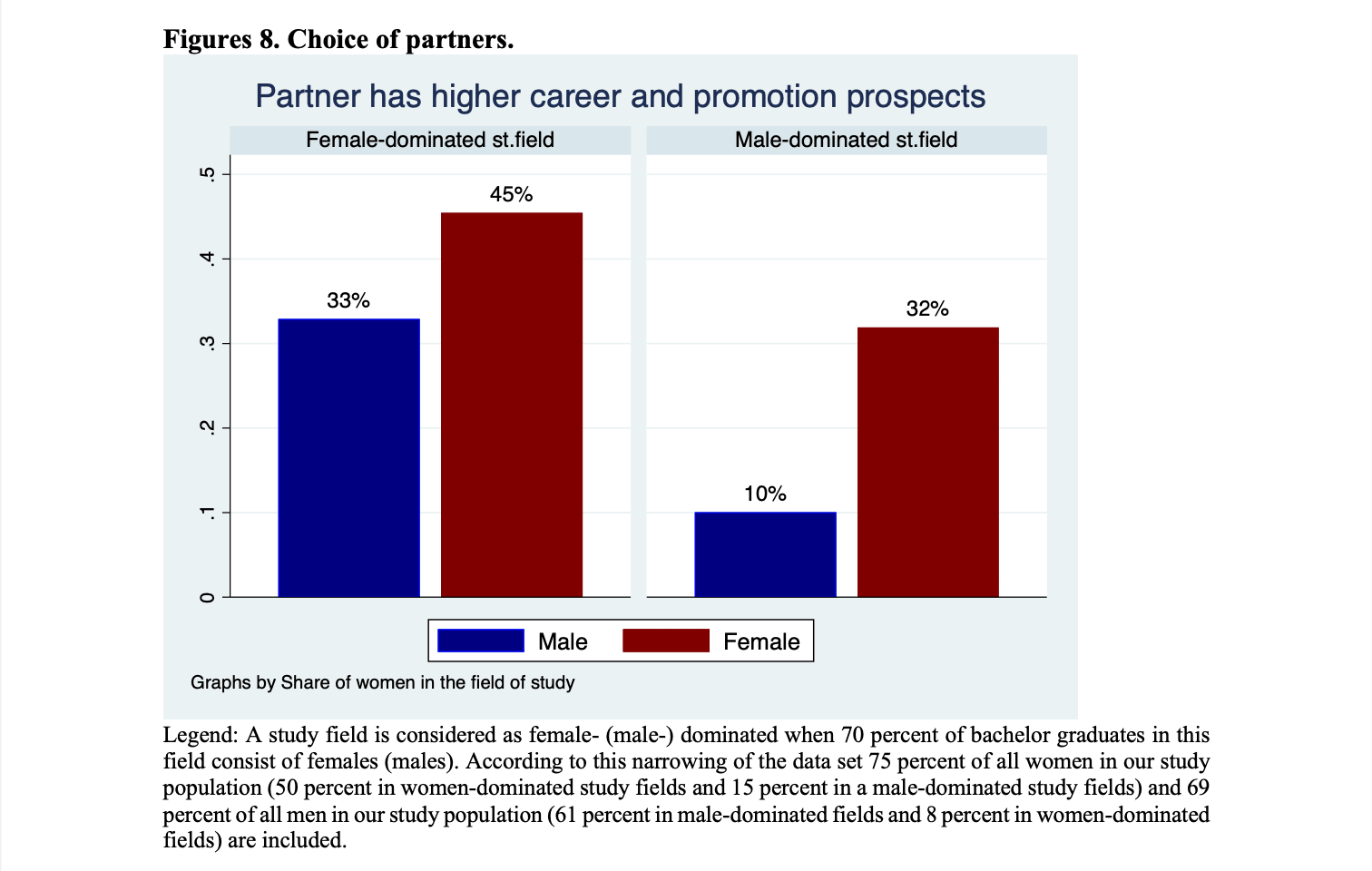

Was die Studie sagt: 45 Prozent aller weiblichen Befragten in «Frauenfächern» und 32 Prozent in «Männerfächern» wünschen sich Partner:innen mit besseren Karriereaussichten.

Was Tamedia draus macht: «Ihr (die weiblichen Befragten, Anm. d. Verf.) Familienbild ist nach wie vor eher konservativ geprägt: Tendenziell bevorzugen sie einen Partner, der älter und erfolgreicher ist als sie.»

Was weder Tamedia noch Studie sagen: Eine deutliche Frauenmehrheit – 55 Prozent der weiblichen Befragten in «Frauenfächern» und 68 Prozent in «Männerfächern» – wünschen sich einen Partner, der gleich gute oder geringere Karriereaussichten hat. Und umgekehrt: Bei den Männern sind es 33 Prozent in «Frauenfächern» und 10 Prozent in Männerfächern, die sich eine Frau wünschen, die bessere Karriereaussichten hat.

Was die Zahlen, etwas nüchterner betrachtet, aussagen: Wer einen «Männerberuf» studiert – egal welches Geschlecht man hat –, ist tendenziell karriereorientierter und offener für Partner:innen, denen Karriere weniger wichtig ist.

3. Der Mann als Ernährer? Weder für Frauen noch Männer eine attraktive Perspektive.

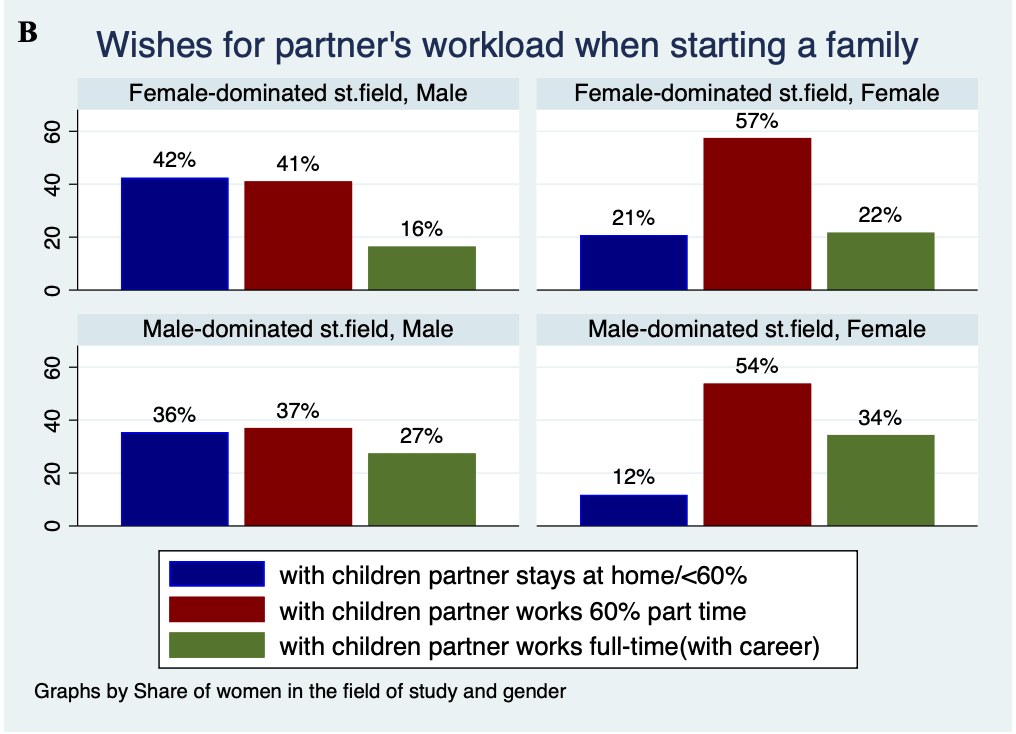

Was die Studie sagt: Eine klare Minderheit – 22 Prozent der weiblichen Befragten in «Frauenfächern» und 34 Prozent in «Männerfächern» – wünschen sich einen Partner, der nach der Familiengründung Vollzeit arbeitet. Die Vergleichswerte für Männer relativieren weiter: 16 Prozent der Männer in «Frauenfächern» (also nur 6 Prozent weniger als bei den Frauen) und 27 Prozent in «Männerfächern» (7 Prozent weniger) wollen eine Partnerin, die nach der Familiengründung Vollzeit arbeitet.

Was Tamedia draus macht: «Wenn Kinder da sind, wollen sie (die weiblichen Befragten, Anm. d. Verf.) Teilzeit arbeiten, der Mann soll Vollzeit für das Haupteinkommen sorgen.»

Was weder Tamedia noch Studie sagen: Nur eine Minderheit der Frauen – weniger als ein Drittel – wünscht sich eine traditionelle Aufgabenteilung. Das passt: Denn auch eine Mehrheit der Männer hat keine Lust auf die Ernährerrolle. Ganze 74 Prozent der Männer in «Frauenfächern» und 55 Prozent in «Männerfächern» wollen nach der Familiengründung weniger als 60 Prozent arbeiten.

Sichtbar wird also weniger der Wunsch der Frauen nach einer Rückkehr zum alten Ernährermodell als vielmehr der allgemeine Wunsch nach Beziehungs- und Aufgabensymmetrie.

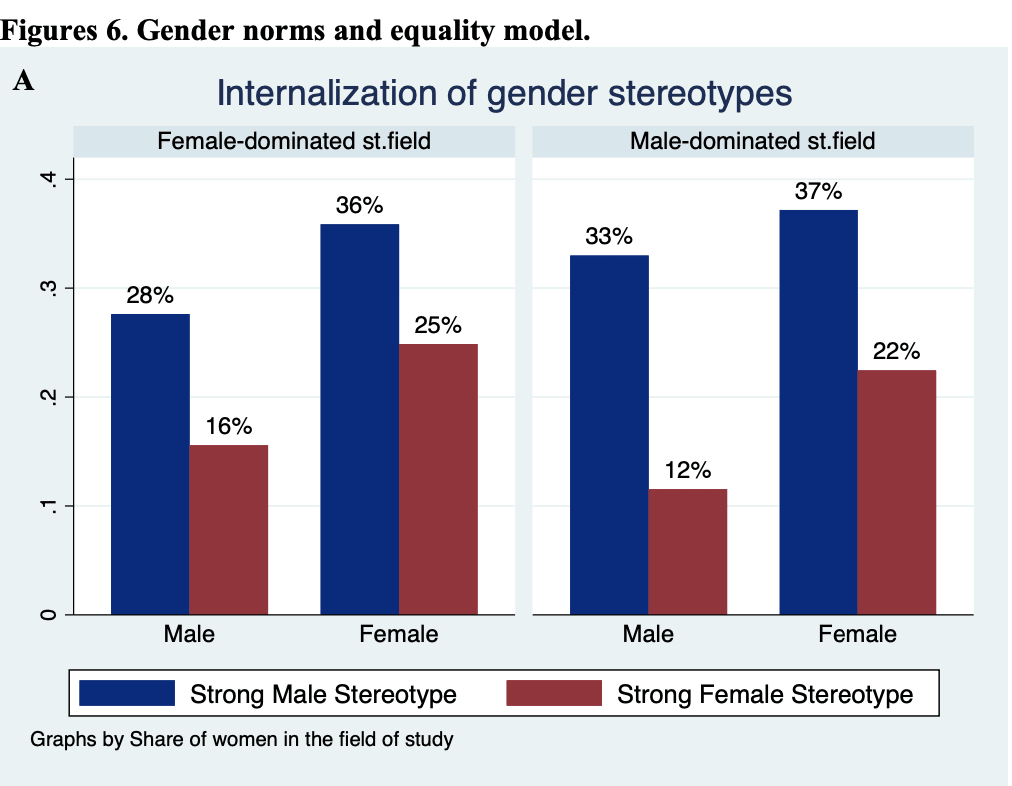

Ein Ergebnis, das in der ganzen Diskussion übrigens völlig unbeleuchtet blieb, findet sich im Anhang der Studie. Es zeigt, dass sowohl Männer wie Frauen deutlich stärker in stereotypen Bildern von Männern gefangen sind als von Frauen. Das verweist auf einen Mangel an gesellschaftlicher Reflexion von Männlichkeit.

Und genau das dürfte der tiefer liegende Grund sein, weshalb renommierte Medienhäuser auch heute noch den Backlash herbeischreiben können, ohne einen breiten Aufschrei befürchten zu müssen.

Markus Theunert war Gründungspräsident und ist heute Gesamtleiter von männer.ch.